在日常管理中,企业管理者常面临复杂的决策场景:

-

为什么项目进度延迟?

-

如何优化部门协作流程?

-

怎样确保战略落地?

面对这些问题,“5W1H分析法”作为一种经典思维工具,能帮助管理者快速定位核心矛盾、制定系统化解决方案。

本文将通过企业管理场景案例,科普这一工具的底层逻辑与应用方法。

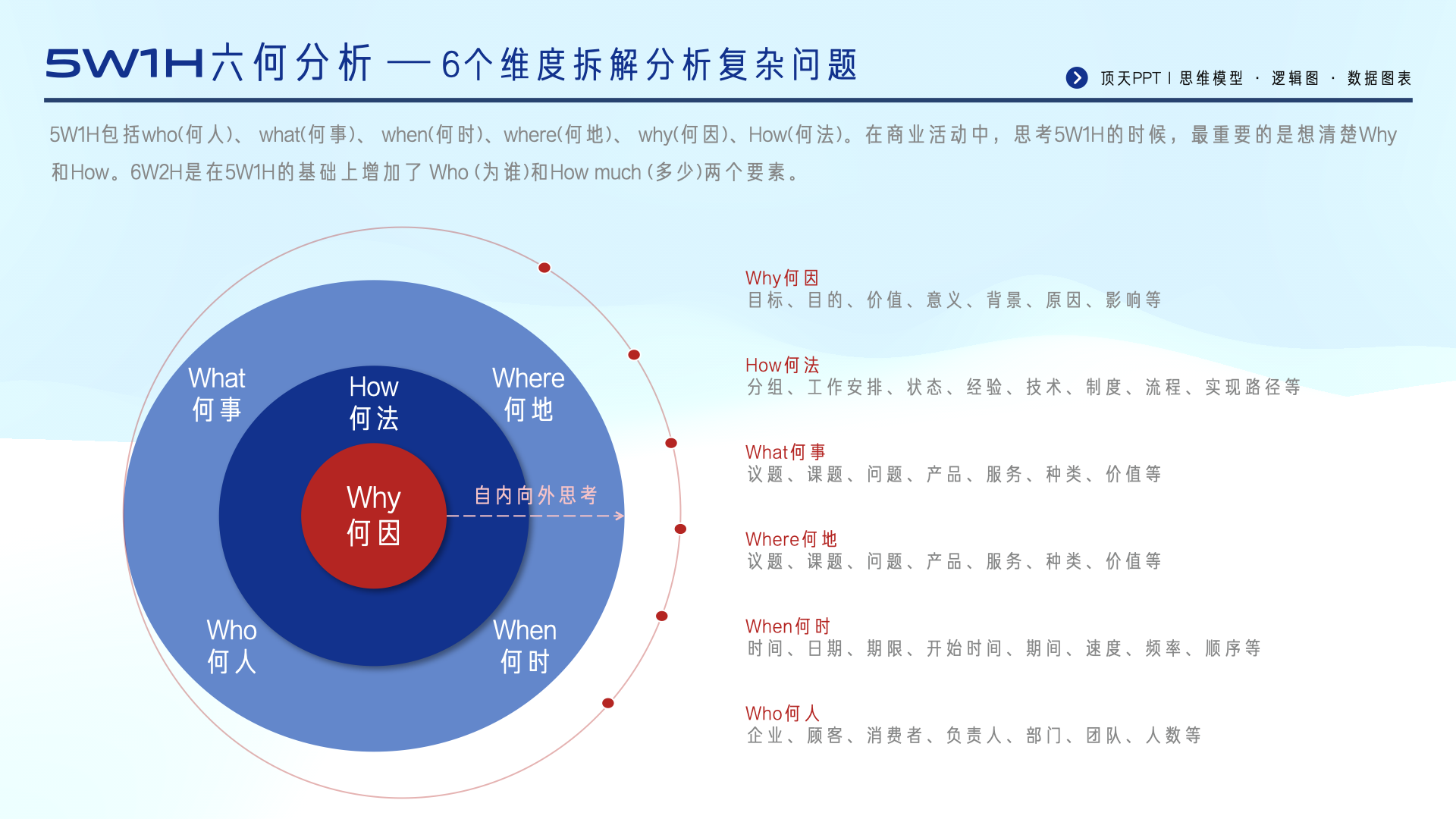

一、什么是5W1H?

起源:5W1H诞生于二战期间美国陆军兵器修理部门,最初用于标准化故障排查流程,后因其结构化、强落地的特性,被广泛应用于企业管理、新闻写作等领域。

核心要素:

-

Why(为什么):目的与动机

-

What(是什么):内容与对象

-

Where(在哪里):场景与范围

-

When(何时):时间与节奏

-

Who(谁):责任主体与相关方

-

How(怎么做):方法与资源

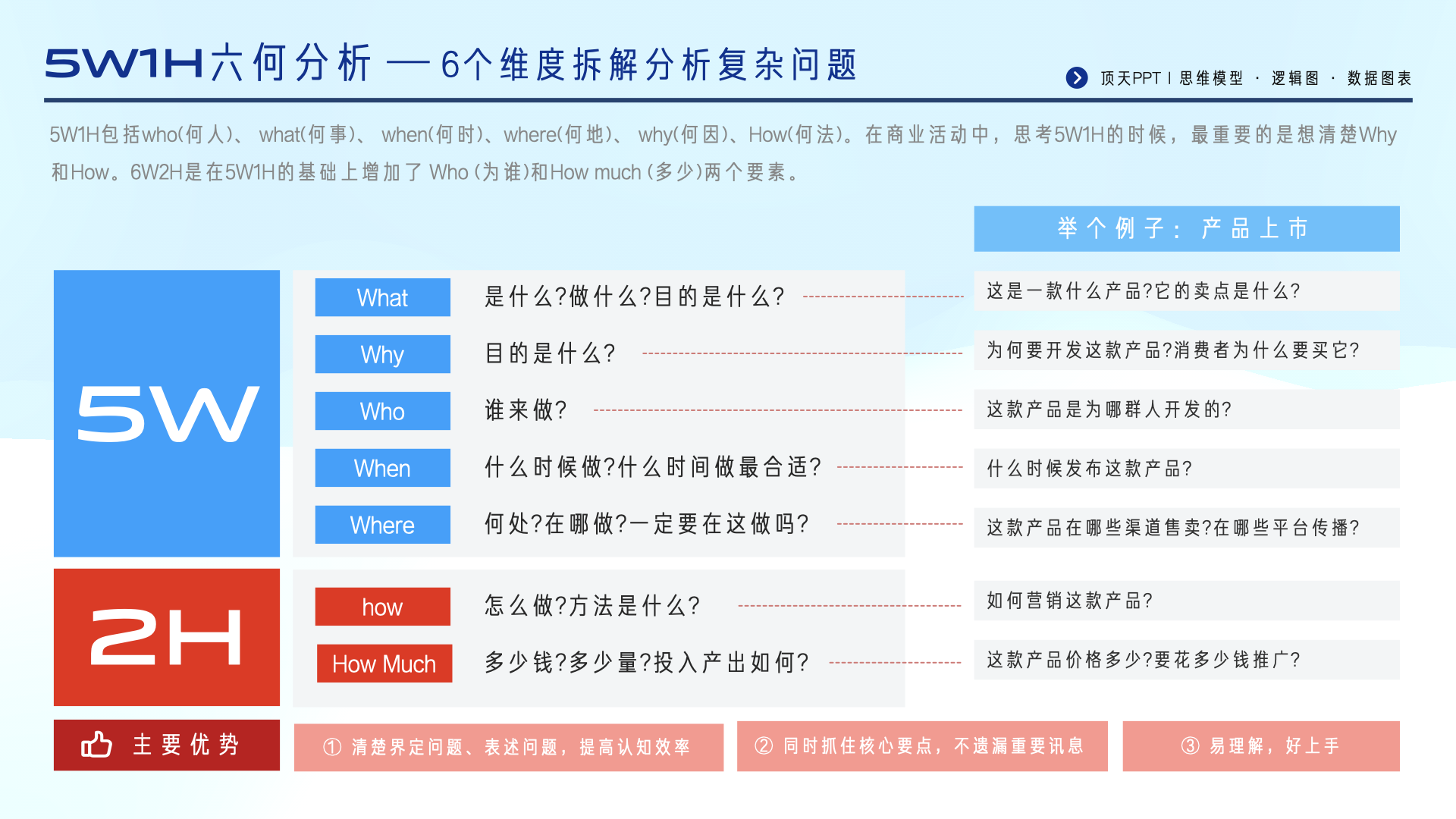

二、企业场景中的5W1H拆解案例:

某公司新产品上线后市场反响未达预期

-

Why

核心问题:为什么销量低于预期?

穿透分析:是产品功能缺陷?定价策略失误?还是推广渠道错配? -

What

明确对象:问题聚焦于产品本身(功能/体验)还是外部因素(竞品/市场)?

数据验证:通过用户调研发现,68%的客户认为操作界面复杂。 -

Where

场景定位:线上商城差评集中,线下渠道退货率高达15%。 -

When

时间节点:问题出现在上市首月,与竞品同期促销活动高度重合。 -

Who

责任主体:产品经理(需求定义)、市场部(竞品分析)、客服团队(用户反馈收集)。 -

How

解决方案:优化UI设计、推出操作指导视频、调整线下渠道铺货策略。

三、5W1H的进阶应用模式

-

模式1:双循环验证法

第一循环:用5W1H快速定位问题表象,例:客户投诉增加

第二循环:再次用5W1H深挖根因,例:质检流程缺失导致次品率上升 -

模式2:动态迭代模型

在项目管理中持续追问:

当前阶段Who是否需要调整?(人员适配性)

How的资源投入是否匹配新出现的What?(资源再分配)

四、避开常见应用误区

“伪闭环”陷阱

-

错误案例

仅用“How much”代替完整分析,直接要求“降低成本20%”却未说明路径。 -

正确做法

需完整回答“通过优化哪项流程(How)”“在哪个环节(Where)”实现成本控制。

责任泛化问题

-

错误案例

“Who”仅定义为“相关部门”。 -

改善策略

明确到具体岗位(如供应链总监)并设定验收标准。

五、工具升级:5W1H与其他管理模型联用

-

与PDCA循环结合

用5W1H制定Plan,通过Do-Check-Act持续改进。 -

与SWOT分析联动

将外部威胁(SWOT中的T)转化为具体的Where/When限制条件。

结语

5W1H不是简单的“问题清单”,而是培养管理者结构化思维的“手术刀”。当团队会议陷入无意义争论时,当跨部门协作出现责任推诿时,不妨重启5W1H框架,它能将模糊的问题转化为可执行的行动项,让管理决策从“凭经验”走向“靠逻辑”。

实践建议:下周部门例会中,针对一个遗留问题,带领团队用5W1H进行30分钟集中研讨,对比与传统讨论模式效率差异。